En retard sur la Hollande et l’Angleterre, la France de la fin du XVIIIe siècle connaît une « transition » agricole. À la mise en jachère périodique se substitue la fixation de l’azote par des légumineuses fourragères et l’apport d’amendement par le fumier. La traction animale est améliorée, et l’emploi de la faux se généralise. Ces développements entraînent un regain d’urbanisation, favorisant la hausse du cours des matières premières. Les terrains, dont la rentabilité augmente, sont de plus en plus clôturés. La restriction de l’accès aux champs perturbe les pratiques communales traditionnelles et permet l’adoption des nouveaux usages, amenant des gains de productivité. La propriété partagée de la terre, caractéristique de l’époque féodale, perd progressivement de son importance[1]. [Le rassemblement des terres agricoles pour former des propriétés plus grandes rend possible l’adoption de méthodes coûteuses en capital. Par ailleurs, accroître le rendement d’un terrain, ça pouvait être prendre le risque d’en voir la valeur augmentée, et pour qui ne le possédait pas, son accès restreint.] [L’augmentation progressive de la productivité depuis le Moyen-Âge a permis une urbanisation – et c’est certainement dans les villes que l’on pouvait le plus facilement obtenir un paiement différé ou avancé, du crédit, ou constituer une épargne liquide. Avec la concentration de la propriété terrienne, est-ce ce qui explique la hausse des prix agricoles ? Une augmentation du niveau de vie des campagnes a alors pu faire progresser davantage la démographie.][Autre hypothèse : les gains de productivité dans le secteur industriel faisant baisser les prix pratiqués par ce dernier, en tout cas comparativement à ceux de l’agriculture, l’incitation à rester à la ferme en devenait d’autant plus grande – et l’industrie se voyait contrainte de gagner encore davantage en productivité.]

La première phase de la révolution industrielle a lieu surtout dans les zones rurales restées à la traîne. Contemporain de cette période, l’économiste David Ricardo voit une conjonction d’intérêts entre les industriels et les travailleurs, ces deux classes souhaitant bénéficier d’un prix modéré des matières premières – à l’inverse des propriétaires terriens. Mais il ne s’agit possiblement que de l’illusion d’une coalition, car un coût réduit de l’alimentation signifie, pour les industriels, une possibilité de baisser les salaires et/ou de vendre davantage de leur production. L’élargissement de l’électorat, recherché par l’élite industrielle en formation, s’accompagne de l’établissement de droits individuels qui finissent d’achever les pratiques corporatives. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, la sous-consommation due aux inégalités de revenus a pour parallèle un surplus de capital demandant des conquêtes coloniales pour l’approvisionnement de l’industrie en matières premières, un mécanisme renforcé par la hausse des barrières douanières avec la crise qui débute en 1873 : les Occidentaux veulent se trouver des marchés captifs[2]. Une rentabilité rapide des investissements est désormais exigée, car si la concurrence vous rattrape trop vite, les prix chutent avant que vous ayez pu tirer profit de vos nouvelles et coûteuses machines : flux de monnaie, de terre et de travail s’organiseront dès lors sur des marchés[3]. Le levier économique permet de contrôler la population à un point tel que les libertés politiques et morales s’étendent (la réalité des conditions de travail en usine a par ailleurs toutes les chances de nuire à l’éthique du labeur inculquée par le Protestantisme). [Les paysans du Moyen-Âge avaient davantage de temps pour eux. C’est peut-être aussi l’urbanisation et le travail en usines qui rendent impraticable le contrôle sur les rassemblements par l’Église – le développement de l’école et de la presse y trouve peut-être une raison clef. On semble finir par comprendre le risque que représentent des syndicats clandestins.] Remplaçant les organisations ouvrières issues du compagnonnage, les syndicats sont la création de la partie de la classe ouvrière menacée par la perte de qualification due à l’extension du travail de masse[4]. Rendus légaux seulement à la fin du XIXe siècle, une de leurs premières missions sera alors la gestion – aux côtés du patronat – des fonds assurantiels venant répondre à la multiplication des accidents du travail.

Si elle ne permet pourtant pas aux délégués ouvriers d’être reconnus – en tout cas en France et malgré la loi de 1892 sur l’arbitrage – comme des interlocuteurs par le patronat, la légalisation des organisations syndicales se révèle être un encadrement restrictif de leurs activités. Toujours en France, la loi leur interdit notamment les discussions religieuses et politiques. Le problème des rapports entre syndicats et partis politiques y est posé après la création de la SFIO. En Angleterre, le Labour Party est vu comme dépendant directement de la puissance des syndicats, et les affecte d’un conformisme (issu du Méthodisme) qui permet d’interrompre des luttes jugées tactiquement inopportunes. Le SPD allemand est le garant de leur capacité de négociation, dont il tire sa légitimité. Quant aux bolcheviks en Russie, ils confient aux syndicats la responsabilité des batailles tactiques, le Parti conservant la main-mise sur la stratégie. En 1906, la Charte d’Amiens affirme la séparation de l’action de la CGT vis-à-vis du Parti : le rôle du syndicat est la « révolution sociale », et non la révolution « politique ». Pourtant, dans la première moitié du XXème siècle, scission politique implique scission syndicale, elle-même facteur de chute des effectifs. Après la seconde guerre mondiale, le sens de l’action de la CGT est de nouveau débattu et son dirigeant Benoît Frachon insiste : aucun programme économique n’est à envisager tant que les principaux secteurs industriels ne sont pas nationalisés. Les demandes salariales ‘irresponsables’, affectant par exemple l’investissement, pourraient-elles provoquer une crise salvatrice ? De la même façon, la grève générale à pu être considérée comme un prélude à la Révolution. Mais la lutte a un pendant international, et dans les années 1930, l’URSS ne voyait pas nécessairement d’un bon œil une tentative de révolution en France si elle devait entraîner en réaction un rapprochement avec l’Allemagne – sans même parler de l’intérêt des économies planifiées pour la stabilité d’un système mondial dont elles ne sont pas détachées.

Outre-atlantique dans l’entre-deux-guerres, le rôle économique des syndicats est d’encourager la demande intérieure par un soutien aux salaires (et ainsi limiter la concurrence des États du Sud où la main d’œuvre est meilleur marché). [Le secteur de la production biens de consommation devaient être particulièrement gagnant. Il n’est cependant pas très avantageux de réduire la compétition chez ses fournisseurs et ses clients, à moins de vouloir diversifier son activité ; par ailleurs des salaires élevés peuvent inciter à gagner en productivité, au bénéfice notable des fabricants d’équipement industriel.] Mais le développement de la consommation de masse ne commence vraiment qu’après la seconde guerre mondiale, en France une fois la Reconstruction achevée. Il est courant d’attribuer aux syndicats une partie de la hausse de l’inflation* qui l’accompagne.

D’une part, la menace de la grève restreint la possibilité pour l’exécutif d’imposer une politique de prix et de salaires fixes qui pourrait contenir la progression des taux d’intérêt* et ainsi maintenir le niveau d’investissement, tout en préservant exportations et importations – une consommation domestique faible réduisant les risques d’inflation et de dévaluation*. Mais dans les décennies d’après-guerre, il y a peut-être chez certains de l’hypocrisie à s’attarder sur ce point, car si une telle politique devait être mise en œuvre, on s’attend à ce qu’elle ne fasse que freiner l’inéluctable inflation (comme la vie dans Jurassic Park, on sait que le marché trouve toujours un moyen) – laquelle doit à terme rallier le plus grand nombre à la nécessité de limiter la hausse des salaires.

Second reproche, formulé par Milton Friedman, la pression des syndicats sur les profits afin d’avantager simultanément salaires et embauches ne fait que retarder l’arrivée au taux de chômage d’équilibre, et donc augmente le niveau d’inflation auquel celui-ci sera atteint [Je ne me souviens plus d’où je sors ça. Friedman est surtout connu pour affirmer que la seule façon de maintenir le niveau d’activité économique en présence d’une pression syndicale restreignant l’accès aux emplois pour faire monter les salaires, est la création monétaire et donc l’inflation]. Mais c’est possiblement faire abstraction de la rigidité salariale inhérente aux industries à forts besoins en capital [sans même parler du cycle Kondratieff, ou ne serait-ce qu’évoquer les objectifs géopolitiques de l’époque]. Pour les dirigeants de ces industries, toute baisse de la demande les incite davantage à licencier du personnel qu’à réduire les salaires ou le temps de travail : les ouvriers peuvent être remplacés par des machines, et c’est l’occasion de se délester des sections les moins rentables de l’entreprise. [Avec davantage de compétition pour les emplois, la sélection est accrue et la productivité augmente d’autant plus. À l’inverse, répartir davantage le travail est censé préserver la demande (l’argument est utilisé dans les années 1930 aux USA), et fait certainement sens quand on craint la surproduction.]

Panneau publicitaire détourné par OX, à Dammarie-lès-Lys, en 2013

Tant que la hausse des salaires ne retire pas aux détenteurs des capitaux l’option d’investir pour maintenir les profits, les luttes pour les rémunérations ont un effet positif sur la productivité. D’où une responsabilité des syndicats dans la maîtrise de l’activité économique.

Si les réformistes peuvent critiquer la “bataille pour la production” de la Reconstruction au motif d’un contrôle qui s’exerce davantage sur les salaires que sur les prix, la CGT, très largement communiste à la Libération, la soutient – sans doute pour limiter la dépendance en l’aide américaine. Mais avec les grèves de 1947, le syndicat majoritaire se range du côté de ceux que de nombreux militants socialistes voient – ou veulent voir – comme de potentiels révolutionnaires : FO fait scission avec l’appui de la CIA[5]. Les ministres PCF sont écartés du gouvernement, et l’activité militante de la CGT se radicalise. Cette politisation se combine à l’institutionnalisation, c’est-à-dire à l’intégration des organisations représentantes des travailleurs à l’appareil gestionnaire (conséquence de l’extension généralisée des accords obtenus localement aux autres sites et branches d’activité), pour permettre de conclure les luttes par des négociations fructueuses… du moins tant que le cercle militant activiste a le soutien de la base.

Or l’inflation aurait plutôt tendance à inciter chacun à tirer la couverture à soi, ce qui ne peut que nuire à l’unité de l’action syndicale. Le contexte international n’est pas non plus particulièrement favorable à l’esprit de lutte, les fissures dans le bloc communiste étant apparentes dès la mort de Staline en 1953, et rendues complètement publiques en 1961➤. L’intervention militaire en Hongrie en 1956 ne fait que renforcer les méfiances de la Chine à l’égard de son grand voisin soviétique, lequel y réduit son assistance économique après 1959. Plus tard, la détente des relations entre l’Est et l’Ouest➤ servira à couper l’herbe sous le pied des oppositions internes.

La mécanisation de l’agriculture entraîne l’exode rural et contribue à la transformation de la classe ouvrière. Et bientôt les grands bassins d’industrie sont démantelés➤➤ pour constituer des réseaux de PME peu syndicalisées[6]. Dans une note pour l’Élysée en 1969➤, George Albertini recommande de « donner aux syndicats le maximum de responsabilités réelles dans la gestion des institutions sociales » comme l’assurance-chômage et les retraites complémentaires (plutôt que dans la gouvernance des entreprises), dans le but de rendre évidente leur part de « responsabilité de la mauvaise gestion ».

Après l’avoir stimulée, l’inflation finit par freiner l’activité économique quand les taux d’intérêt atteignent un niveau dissuasif pour l’investissement, d’autant plus qu’avec le retour au flottement des taux de change, il est nécessaire d’accorder beaucoup d’attention à la balance des paiements*. Le chômage fait un bond entre 1973 et 1974. L’unité d’action entre la CGT et la CFDT, initiée en 1966 suite à la mise en oeuvre par le PCF de la stratégie d’union de la gauche, commence à se déliter. Avec la remise en cause culturelle de la consommation de masse[7], le déclin des valeurs du travail atteint encore davantage une classe ouvrière en net recul face à la montée de la catégorie « cadres ». Si cette dernière est attirée par l’utopie, elle ne manque pas d’opportunisme, et recherche plus le consensus que le rapport de force. Les techniques de management se font moins pyramidales, et l’activité syndicale se démode. Est-ce pour séduire les cadres que la CGT refuse de s’intéresser à la hiérarchie des salaires, ou bien parce que le fond du problème est vraiment l’accumulation du capital par la plus-value ? ![]() [Un débat qui remonte à Proudhon et Marx, le premier s’appuyant sur l’expérience des artisans confrontés aux marchands, le second sur le système de l’usine qui apparaît alors. Voir David Harvey (2017), Marx, Capital and the Madness of Economic Reason, pp. 54-9.] Reste que l’élargissement de l’échelle des salaires ne peut que segmenter encore plus la classe ouvrière, tandis que le patronat se donne le bon rôle en ne souhaitant accorder des augmentations de la masse salariale qu’en fonction des évolutions individuelles de pouvoir d’achat.

[Un débat qui remonte à Proudhon et Marx, le premier s’appuyant sur l’expérience des artisans confrontés aux marchands, le second sur le système de l’usine qui apparaît alors. Voir David Harvey (2017), Marx, Capital and the Madness of Economic Reason, pp. 54-9.] Reste que l’élargissement de l’échelle des salaires ne peut que segmenter encore plus la classe ouvrière, tandis que le patronat se donne le bon rôle en ne souhaitant accorder des augmentations de la masse salariale qu’en fonction des évolutions individuelles de pouvoir d’achat.

NOFX, Regaining Unconsciousness, 2003

Suite à la crise mondiale des années 1930, on attend le plein-emploi. Aux États-Unis, le New Deal ne suffira pas : il faudra attendre l’effort de guerre, surtout à partir de 1941. En Europe d’après-guerre, on ne le retrouvera pas avant la guerre de Corée, quand le congrès américain finit par accepter de fournir les dollars nécessaires à la Reconstruction. L’indexation du salaire minimum sur l’inflation est un des moyens qui permet d’obtenir un consensus sur la croissance. Dès lors les prélèvements de l’État vont concerner de plus en plus de monde. La distribution des richesses produites est donc devenue un enjeu politique, à portée plus distante des syndicats. Les thèses monétaristes – qui considèrent l’inflation comme une surabondance de crédits – seront à partir des années 1970 d’un grand secours aux gouvernants sommés d’agir. Ils sont séduits par leur simplicité, leur aspect impartial, et peut-être surtout leur apolitisme (renforcé avec l’indépendance des banques centrales). Leur adoption est facilitée par la décrédibilisation du pouvoir politique que génère l’inflation. Pour autant, les gouvernements Reagan et Thatcher sauront réprimer les premières grèves des années 1980 avec succès[8].

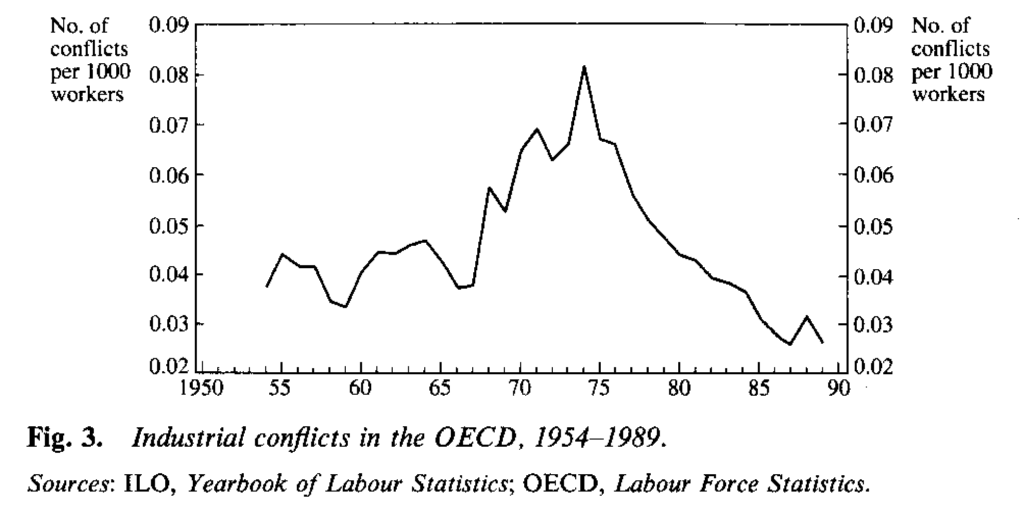

conflits industriels dans l’OCDE – Unemployment – macroeconomic performance and the labour market (Oxford 1991)

Guy Groux et René Mouriaux, La C.G.T., Crises et alternatives, 1992, pp. 185-6 : « le but du pouvoir, c’est de mettre dans la tête des gens un sentiment d’échec » (une militante, finances). Lors à la réhabilitation de l’entreprise s’agrège au niveau « sociétal » la montée de l’individualisme, qui apparaît pour une « vision militante » qui se pose en termes de rapports sociaux, comme le résultat d’une construction politico-idéologique, plus qu’en tant que fait « allant naturellement de soi » parce qu’inné.

Organisation des jeunes travailleurs révolutionnaires, Le militantisme stade suprême de l’aliénation, 1972 : Militer, ce n’est pas s’accrocher à la transformation de sa vie quotidienne, ce n’est pas se révolter directement contre ce qui opprime, c’est au contraire fuir ce terrain. […] En période de révolution, quand tous les rôles craquent sous la poussée du désir de vivre sans entrave, le rôle de « révolutionnaire conscient » est celui qui survit le mieux.

Notes

1. Jeremy Rifkin, La nouvelle société du coût marginal zéro, 2014, pp. 50-1 : La vision féodale des rapports de propriété différait du tout au tout de l’idée que nous en avons aujourd’hui. Nous pensons la propriété comme une possession personnelle exclusive que l’on peut détenir ou échanger sur le marché. Dans l’économie féodale, en revanche, tout ce qui existait sur terre constituait la création de Dieu, et lui seul pouvait en disposer. La création divine était conçue comme une “grande chaîne de l’être”, une hiérarchie rigide des responsabilités qui, des plus viles créatures, montait jusqu’aux anges des cieux. Sur les barreaux de cette échelle spirituelle, chaque créature devait servir ceux qui étaient au-dessus et au-dessous d’elle en s’acquittant d’un ensemble d’obligations prescrites avec précision, pour assurer le bon fonctionnement de la création tout entière. Dans ce cadre théologique, la propriété était conçue comme une succession de fidéicommis en pyramide, se déployant du trône céleste aux paysans qui travaillaient les communaux. Il s’agissait donc d’un système où la propriété n’était jamais possédée à titre exclusif, mais divisée en sphères de responsabilité, conformément à un code fixe d’”obligations en matière de propriété”. Par exemple, quand le roi octroyait une terre à un seigneur ou à un vassal, “ses droits sur cette terre demeuraient, sauf pour l’intérêt particulier dont il s’était séparé”. Comme l’explique l’historien Richard Schlatter, de l’université Harvard, “on ne pouvait dire de personne : il possède la terre. Tout le monde, du roi aux tenanciers et sous-tenanciers et jusqu’aux paysans qui la labouraient, avait sur elle une certaine maîtrise, mais nul n’en avait la domination absolue”. Voir aussi Rozental, Alek A. “The Enclosure Movement in France.” The American Journal of Economics and Sociology, vol. 16, no. 1, 1956, pp. 55–71. Accessible sur JSTOR. ‘Quand le seigneur local insistait pour que les bêtes du villages viennent paître sur ses terres, c’était toujours en vue d’en obtenir un amendement en fumier à peu de frais.’

2. « De 1860 à 1873, Londres réussit à créer le premier noyau du « système mondial universel de flux virtuellement illimités de capitaux, marchandises et travailleurs », constate l’historien britannique Eric Hobsbawn. Seuls les Etats-Unis restaient systématiquement protectionnistes, ne réduisant leurs droits de douane que de 1832 à 1860, puis de 1861 à 1865, après la guerre de Sécession. Vers 1870, l’Angleterre a commencé à perdre son avantage sur ses concurrents. Ses exportations chutèrent de 1873 à 1890 puis, de nouveau, au tournant du siècle. Au même moment, les crises prolongées des années 1870 et 1890 sapaient la croyance en l’efficacité du libre-échange. Dans les années 1890 surtout, les pays d’Europe, Belgique, Angleterre et Pays-Bas mis à part, relevèrent leurs droits de douane. Voyant leurs marchés se rétrécir, les firmes se tournèrent alors vers ceux d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine et du Pacifique, rendus accessibles par des cargos à vapeur rapides et de fort tonnage. Pour cela, il fallait conquérir et inféoder des pays où l’on pourrait vendre des produits manufacturés avec profit, sans crainte de la concurrence, sans se soucier de la compétition d’autres pays d’Europe plus efficaces [D. K. Fieldhouse, Economics and Empire, 1830 to 1914, Macmillan, Londres, 1984.]. Ce fut la ruée sur les colonies. En 1878, 67 % des terres émergées du globe étaient colonisées par des Européens. En 1914, la proportion atteignait 84,4 %… » Karel Bartak, À l’est de l’Europe, l’énergie nucléaire en otage, Le Monde Diplomatique, avril 1996.

3. Le Monde Diplomatique, Manuel d’économie critique, hors série septembre 2016, p. 96, citant Karl Polanyi.

4. Ouvriers, ouvrières – un continent morcelé et silencieux, dirigé par Guy-Patrick Azémar, éditions Autrement, série Mutations, n°126, janvier 1992, pp. 173-4.

5. La CIA dépense en Europe des millions de dollars chaque année des premières décennies d’après-guerre pour soutenir la gauche non-communiste politique, syndicale, intellectuelle et culturelle. L’agence américaine révèlera ces liaisons en 1967, ce qui ne manquera pas d’endommager la réputation de ses ex-partenaires. Voir Alfred McCoy, The Politics of Heroin, 2003, p. 57-9 ; Frances Stonor Saunders, The Cultural Cold War, 2013, pp. 92, 108, 296-304, 312, 316, 334-5, 338-40, 346-8 ; Hugh Wilford, The Mighty Wurlitzer – how the CIA played America, 2008, pp. 53-69, 244-52 ; Histoire secrète du patronat de 1945 à nos jours, sous la direction de Benoît Collombat et David Servenay, 2009, pp. 67-76, 202. Le mouvement mondial de révolte de la fin des années 1960 ne trouvera pas de levier d’action politique en l’absence d’une gauche unie. Dans le contexte de la « détente » entre les deux blocs, l’URSS peut s’accommoder d’un communisme européen à l’écart des responsabilités nationales, donc plus enclin à écouter le grand frère soviétique.

6. Les syndicats ont concentré leurs moyens dans les grands bastions d’usine par souci d’efficacité, les conventions collectives obtenues s’étendant aux PME.

7. Avant le déclenchement du second conflit mondial, l’industrie américaine a commencé une campagne de communication visant à associer libre-entreprise et libertés fondamentales. La guerre, avec ses mouvements d’ensemble préservant le sens de la propriété, renforce la popularité des grandes entreprises, utiles à une production en grande quantité et rapide. Mais l’élite économique considère qu’après les promesses de prospérité ayant servi à la propagande de guerre, le système doit délivrer ses fruits au peuple. C’est notamment la motorisation qui se massifie, favorisant la dispersion et la fragmentation de la population citadine, limitant les risques de révolte. Désormais deux populations se croisent sur la route matin et soir, la plus riche habitant les suburbs à l’extérieur mais travaillant dans le centre, la plus pauvre effectuant le trajet inverse (lire Urbanization and conflict in market societies, pp. 39-42 et 81-3). À cet égard le choix préalable du pétrole comme combustible, demandant moins de main d’œuvre pour son transport que le charbon, avait aussi répondu à l’objectif d’éviter les disruptions➤➤. La progression dans la gamme des modèles de véhicules symbolise la réussite sociale. Mais dès 1960, le secteur des équipements ménagers atteint son pic de croissance. Entre le milieu des années 1960 et celui des années 1970, l’idée qu’un dur labeur paye toujours perd de son attrait. Les jeunes générations cherchent à consommer pour leur propre plaisir, mais à moindre coût. Les Américains commencent à lorgner du côté des petites voitures européennes. L’effort de communication vise alors à casser l’image d’une structure économique monolithique. Si les inégalités pouvaient être tolérées pendant la phase de forte croissance qui a précédé, arrive désormais la prise de conscience qu’avec des ressources naturelles limitées, tous ne pourront pas atteindre le niveau de vie promu par la publicité. Le rejet des valeurs de consommation deviendra une raison supplémentaire d’orienter les économies européennes vers l’exportation. L’attention grandissante apportée par chacun à ses envies est courtisée par un marketing désormais doté de techniques d’analyse performantes. Les développements technologiques permettront aussi de dépasser la production de masse standardisée afin de coller au plus près des aspirations personnelles. Absorbé par soi-même, on ne verra pas venir le retournement économique majeur de la fin des années 1970.

8. François Poirier, en février 1986, écrit dans le Monde diplomatique (article intitulé Les coups de boutoir de Mme Thatcher) : « Le moyen retenu par le patronat consiste à traiter désormais avec un seul syndicat par entreprise ou groupe d’entreprises, et donc à mettre directement en concurrence, avant accord, les syndicats concernés – syndicats résultant des fusions des vingt dernières années, aux effectifs beaucoup plus importants que ceux de leurs prédécesseurs mais regroupés sur des bases qui doivent peu à la communauté professionnelle et beaucoup à l’orientation politique. Le code de bonne conduite (Bridlington principles) qui gouverne les rapports intersyndicaux a cessé d’être opérant, et l’on assiste, au sein du TUC [Trades Union Congress], à une bataille acharnée qui menace de conduire à des scissions si un clan arrive à utiliser l’appareil confédéral contre les autres. […] Que l’on ajoute à ces éléments de crise structurels les erreurs politiques parfois commises, et l’aggravation d’un chômage qui, en Grande-Bretagne comme dans le reste de l’Europe, contribue à freiner l’activité revendicative, et l’on comprendra que Mme Thatcher se trouvait dans une position singulièrement favorable pour ébranler davantage le mouvement syndical. Le gouvernement conservateur ne s’est pas contenté d’introduire le type de législation qui n’avait pu aboutir sous ses prédécesseurs ; il a innové au plan tactique comme au plan stratégique. Au plan tactique, en introduisant des mesures partielles, au coup par coup, et non par un seul texte général, et en les accompagnant d’un discours qui faisait des dirigeants syndicaux les principaux fauteurs de crise économique. Au plan stratégique, en légiférant, entre autres choses, sur la vie interne des syndicats avec, pour justification idéologique, la défense des libertés individuelles des syndiqués contre les appareils dirigeants. Ainsi, les lois de 1980 et de 1982 limitent l’extension des conflits en interdisant les grèves de solidarité et le blocage de l’activité des industries situées en aval ou en amont du secteur concerné, et ce au nom du droit des salariés de ces industries. La loi de 1980 et celle de 1984 limitent les possibilités de monopole syndical d’embauche (closed shop) , en le soumettant à une procédure de vote périodique, pour garantir le droit individuel de chaque travailleur de se syndiquer ou non. En application du principe de la responsabilisation, l’immunité syndicale est fortement réduite par la loi de 1982 et les poursuites en dommages-intérêts sont possibles lorsque certains conflits ont été déclenchés sans respecter les procédures légales. Ces procédures, étendues par la loi de 1984, obligent les syndicats à organiser un vote par correspondance avant toute grève importante (au nom de la démocratie), de même que pour la désignation des dirigeants. Elles vont jusqu’à offrir l’argent du contribuable pour couvrir les frais ainsi encourus. Sur ce dernier point, il est aujourd’hui à peu près évident que non seulement le TUC va cesser de boycotter ces dispositions, mais qu’aucun gouvernement ultérieur ne les remettra en cause dans leur esprit : dans bon nombre de cas, elles représentent en effet véritablement un « nouveau droit des travailleurs ». »