derrière l’absurdité fasciste

On qualifie volontiers de « fascistes » des comportements perçus comme autoritaires ou anti-sociaux1. Établir une définition du fascisme recelant un fort potentiel analytique implique cependant de comprendre la fonction particulière de ce « mouvement » politique dans le système capitaliste2. Tandis que le progressisme énonce de nouvelles libertés, et que le conservatisme promet la sauvegarde de celles qui existent déjà, le fascisme joue avant tout sur la séduction, le registre émotionnel3. Mais contrairement à une gauche (politique ou syndicale) qui peut réprimer les travailleurs précisément parce qu’elle semble les défendre4, le fascisme attire par sa garantie d’un retour à l’ordre5. Là où il prend le pouvoir6, l’alternative autoritaire conservatrice n’est déjà plus sur la table7 : la bourgeoisie est trop fragmentée8 (notamment par les désaccords entre le capital industriel et les propriétaires fonciers) et le prolétariat trop politisé9. En Russie, l’industrialisation ne s’accompagne pas de la création d’une classe moyenne de grande ampleur, et c’est l’absence de ce ‘liant’ (utile à l’ancrage populaire des fascistes10, lesquels pourront abuser de sa confiance pour accélérer sa prolétarisation11) qui semble avoir ouvert la voie aux Bolchéviques12 (en Espagne, le Parti Communiste amène à lui les classes moyennes désarçonnées par les évènements de 193613). Autre système totalitaire (c’est-à-dire visant ouvertement une transformation ontologique), la Russie soviétique aura pour rôle d’aiguiller la stratégie révolutionnaire mondiale – la « coexistence » des deux blocs exigeant souvent de sacrifier les luttes locales. Après la première guerre mondiale (et la révolution russe), la gauche ne tolère plus aussi facilement les franges ‘nationalistes’ de la contestation populaire14. C’est cet espace politique que va occuper Mussolini.

opposition à la lutte des classes

Fils d’un forgeron anarchiste15, Benito Mussolini fut un militant révolutionnaire en vue du parti socialiste (il s’est notamment opposé à une intervention italienne en Libye). Déçu de la grève générale de juin 1914, il abandonne sa position pacifiste quant au conflit (mondial) à venir, au motif que vaincre l’Empire austro-hongrois doit faire pencher le rapport de force en faveur du prolétariat à travers l’Europe16. Les socialistes italiens sont alors les seuls dont le parti refuse « l’Union Sacrée » (malgré la IIe Internationale), et Mussolini en est exclu. L’arrivée d’Il Duce au pouvoir est précédée de l’échec des occupations d’usine à Turin17, tentatives non-soutenues par la hiérarchie syndicale et politique. On imputera18 la victoire fasciste au refus du tout frais parti communiste de faire front commun avec les socialistes (malgré la rhétorique révolutionnaire de ces derniers19).

Après l’Italie, les deux pays européens de l’entre-deux-guerres où un virage autoritaire s’est appuyé sur la polarisation politique (au lieu de chercher à l’interrompre20) furent l’Allemagne et l’Espagne21. Qu’avaient-ils tous en commun ? D’une part, un mouvement prolétaire menaçant pour les deux grandes factions de la bourgeoisie22 (l’industrielle et l’agraire), lesquelles peinent à s’entendre, et d’autre part une unification récente ou superficielle23 et un séparatisme régional vivace, accompagnés d’une industrialisation tardive et brutale24 (bien qu’assez modeste dans le cas espagnol25) – ainsi que d’un parlementarisme inexpérimenté26 (ce format délibératif exigeant possiblement une plus forte unité du capital). On peut aussi noter que leur positionnement international n’était pas très bon (défaite allemande lors de la dernière guerre, dont l’issue fut territorialement décevante pour l’Italie, mémoire encore fraîche de la destruction de l’empire espagnol27). Ailleurs en Europe, la réaction aux problèmes socio-économiques posés par la croissance de la productivité peut prendre la forme d’un durcissement des régimes déjà conservateurs : le fascisme peut alors être co-opté ou réprimé. Là où l’organisation du prolétariat ouvrier n’a pas été tolérée, on peut chercher à faire passer les revendications via des mouvements fascistes – c’est vrai en Hongrie et en Roumanie28. Dans le cas roumain, il s’agit d’un mouvement de masse qui sera sommairement écrasé. En Hongrie il parviendra au pouvoir sous l’influence allemande, mais seulement brièvement (Hitler préférait comme vassaux des régimes conservateurs29). Enfin, là où la démocratie industrielle est bien en place, on arrive (parfois non sans peine) à modérer les revendications ouvrières – et à réprimer les paysans (parfois avec l’appui de fascistes, comme sous le Front Populaire en France30).

Le programme fasciste combine populisme31 et anti-parlementarisme, et promet la fin de l’antagonisme de classe – mais non de la hiérarchie sociale. Sans complexe quant à ses paradoxes, il prône l’ordre mais s’affirme par la violence extra-légale32 (dans un premier temps en supplantant un appareil répressif qu’il accuse de ne pas être suffisamment efficace face à la menace communiste). D’après Mussolini lui-même33, le fascisme n’a « pas de doctrine pré-constituée ». Pour l’intellectuel Giovanni Gentile34, rallié au fascisme une fois qu’il accède aux commandes, la « philosophie » fasciste ne « se pense pas elle-même », « ne s’affirme pas elle-même par des formules, mais par l’action ». En 1936, Mussolini annonce que la participation des travailleurs aux profits attend « que soit édictée la formule » qui le permette35.

paradoxes assumés ?

Par son rejet de la démocratie et de ses « rêves herbivores », le fascime joue la surenchère dans l’attitude rebelle36. Mais, alors même qu’il glorifie les nouvelles formes de guerre (poésie37 célébrant les « orages d’acier »), n’est-il pas aussi plus traditionaliste38 que les conservateurs ? Sa relation à l’Église catholique est loin d’être complètement hostile, des étendards bénis par le cardinal de Milan (qui devient le pape Pie XI en 192239) aux évacuations des Nazis à la fin de la guerre (très facilitées par le Vatican), en passant par la gestion des camps d’extermination croates. On peut certes déjà observer la méfiance des nationalistes allemands à l’égard du catholicisme dans l’Autriche multi-ethnique du tournant du XXème siècle. Mais l’origine du paganisme des Nazis40 (certes imprégné de catholicisme, religion dans laquelle a été élevé Hitler41), qui vient alimenter leur racisme (lequel est d’ailleurs moins prononcé en Italie), remonte aux tentatives de création d’une culture commune pour les Allemands du XIXème siècle, encore administrativement séparés après les guerres napoléoniennes. Cette édification culturelle völkisch commencera à incorporer des éléments mystiques sous l’influence du courant théosophiste en vogue dans le monde anglo-saxon à partir de la fin du XIXème42. On élabore à propos du « troisième œil », c’est-à-dire les propriétés paranormales de la glande pinéale, que les ancêtres germaniques auraient perdues en se mélangeant à d’autres peuples – raison pour laquelle il s’agit de purifier de nouveau la race. Lors de la tentative révolutionnaire allemande à l’issue de la première guerre mondiale, l’élite munichoise organise la contre-attaque à travers ses clubs ésotériques – rodés aux communications secrètes.

La fondation du parti national-socialiste, ou NSDAP (initialement DAP, ‘parti des travailleurs allemands’) peut être attribuée à une initiative de la société munichoise de Thule, qui regroupait des membres de l’élite locale (sur des critères racistes) et participa à des opérations paramilitaires sous couvert de recherches ésotériques. Cherchant à monter une structure à destination des travailleurs, elle s’appuya sur l’énergie d’Anton Drexler, un serrurier pour une usine de locomotives ayant déjà un peu tâté de l’activisme politique. Adolf Hitler, alors un formateur (propagandiste) pour l’armée, fut envoyé par ses supérieurs assister à une des réunions du tout jeune parti, lors de laquelle il déploya ses quelques talents d’orateur. Prenant l’ascendant sur le groupe, il chercha rapidement à s’affranchir – apparemment avec succès – de l’influence occulte initiale43. La Société de Thule était intimement associée au Germanenorden (impliqué dans des assassinats politiques après la guerre) – fondé notamment par des membres de la Société de Guido « von » List. Toutes ces organisations firent un usage abondant de la croix gammée – et réservèrent une part de leurs activités aux études ésotériques (sous un angle raciste). La Société List, qui vit le jour en premier lieu grâce à l’industriel Friedrich Wannieck44, proposait un parcours initiatique inspiré du mysticisme juif (« l’arbre de vie » cabalistique).

Le suffisamment antisémite von List explique ce paradoxe par l’origine de la Cabale, qu’il dit être le réceptacle secret de traditions ésotériques germaniques que l’Église voulut faire disparaître45. Il est possible que Franz Hartmann, très influent dans le renouveau ésotérique allemand (et membre éminent de la Société Théosophique – encore que sa fondatrice H.P. Blavatsky le trouvait « mauvais »), ait transmis à von List une structure calquée sur celle du Golden Dawn britannique – et plus lointainement sur des initiations rosicruciennes46. Dès 1892, le journal d’Hartmann, Lotusblüthen, arbore sur sa couverture la croix gammée➤ (symbole que l’on retrouve entre autres dans des tombes juives de l’époque de Jésus Christ47). Un almanach astrologique britannique48 de 1869 annonce l’existence de « L’ordre antique du svastika ». Le drapeau nazi fut conçu par le Thuliste Friedrich Krohn – Hitler demanda quelques modifications (il préférait notamment la croix gammée en sens contre-horaire, c’est-à-dire symbolisant la mort plutôt que la fertilité). Un autre familier de la Société de Thule49, Dietrich Eckart (qui se considérait comme un « mystique chrétien »), fut un des mentors d’Adolf Hitler50, qu’il introduisit auprès des fortunes de Bavière (il servit aussi d’intermédiaire avec Henry Ford). Si le Führer n’était pas le meilleur des orateurs51 (se contentant de « gueuler », quand par exemple un Goering « mâche les mots, les retient dans la bouche jusqu’à ce qu’ils lui enflent les joues, lui déforment le visage et […] les lâche alors comme des crachats »), son efficace gestuelle a pu lui être en partie enseignée par Erik Jan Hanussen (c’est ce qu’affirme un rapport de l’OSS), un magicien-occultiste (de scène) à succès, d’origine juive, qu’il a rencontré dans les années 1920, et auquel il fera appel après le revers électoral de 193252. L’impact de l’ésotérisme sur la seconde guerre mondiale53 va peut-être jusqu’à la décision de ne pas attaquer Moscou avant l’hiver (la capitale soviétique était pourtant presque à portée), les théories climatiques ‘alternatives’ des Nazis ayant prédit une saison plutôt douce (il faut cependant garder de vue que le pétrole caucasien était un objectif prioritaire54).

réussite industrielle

Bismarck avait déjà souligné l’importance pour l’Allemagne d’avoir la Russie dans sa poche. Avec le traité de Rapallo en 1922, le vaincu de Versailles obtient – secrètement55 – contre assistance économique la possibilité de s’entraîner militairement sur le sol soviétique (et même d’y produire illégalement de l’armement). La pacte de non-agression Molotov-Ribbentrop de 1939 (faisant suite à l’invasion de la Tchécoslovaquie, lâchée par ses alliés) permet à l’Allemagne et à l’URSS de se partager la Pologne, provoquant l’entrée en (drôle de) guerre de la France et de l’Angleterre – car désormais les « démocraties » ne peuvent plus compter à coup sûr sur l’anti-communisme des Nazis. Lesquels sont maintenant débarrassés de la quasi-certitude d’un second front – polonais – en cas de guerre avec la France – dont la soumission est une nécessité avant de s’en prendre aux Soviétiques. Avec la forte complémentarité économique de l’Allemagne (moyens de production) et de la Russie (matières premières), et un commerce bilatéral sans complexe entre les deux puissances, pourquoi Hitler, après avoir vaincu la France, lance-t-il l’opération Barbarossa56 ? Si le but était de se concilier les faveurs américaines, alors ce fut manifestement un échec. Au fond une alliance « eurasienne » aurait peut-être été tellement formidable que le désenclavement allemand se serait fait au prix d’une réelle menace communiste sur le globe. Par la guerre-éclair, Hitler peut espérer déboulonner Staline ou suffisamment déstabiliser son régime ; sur la longue durée, l’Allemagne est trop désavantagée au niveau des ressources (les énormes usines de pétrole de synthèse, faisant face aux bombardements incessants des Alliés, ne répondent qu’à une fraction des besoins et les capacités productives et militaires allemandes sont rapidement et largement sous-utilisées pour cette raison) et de la population. Les exterminations de masse sur le front de l’Est visent peut-être à éviter d’avoir à affecter beaucoup de troupes au contrôle des territoires conquis, mais ce ne sera pas suffisant pour l’emporter. Le Japon respecte son pacte de non-agression avec l’URSS57 (malgré la déclaration de guerre aux USA par l’Allemagne et l’Italie après Pearl Harbor➤), et Staline pourra s’appuyer sur ses troupes orientales – et les usines qui ont été déplacées en toute urgence vers l’est au début de l’invasion allemande.

Peter Cohen (1989), Architecture of Doom

Si l’Allemagne et le Japon ont officiellement perdu la Seconde guerre mondiale, leur rôle d’auxiliaires de la guerre froide, sur le plan économique plutôt que militaire (encore que l’industrie automobile est rapidement convertible, pour produire des chars par exemple), fait d’eux les grands bénéficiaires de la période de « prospérité » (bien sûr les travailleurs de ces pays ont dû subir la modération salariale découlant des mesures économiques exigées de leur tutelle). La démonstration de leur bellicosité – et dans le cas allemand du moins elle n’allait pas de soi du fait de la complémentarité déjà évoquée avec la Russie – fut en ce sens récompensée. Mais comment comprendre l’ampleur de l’atrocité fasciste ? Il est bien commode pour la « démocratie » de l’attribuer à l’irrationalité57bis. De la même manière que le fascisme arrive au pouvoir en partie grâce à la perte de légitimité du suffrage universel58, le premier sert de repoussoir au second. Mais les conditions socio-économiques à l’origine de la crise politique doivent nécessairement changer pour que le capitalisme reprenne son visage démocratique. Quand le fascisme ne sait pas trancher entre les intérêts divergents de la bourgeoisie, il est encore plus instable59. En Espagne, où l’écrasement politique du prolétariat fut féroce, et où la composante agraire de la bourgeoisie l’a emporté sur l’industrielle, les contradictions du capital sont moins fortes (la faiblesse des gains de productivité élimine les dangers liés à une répartition inégale du produit ou au choix du temps libre) – et ce pays ne participe que peu au conflit mondial60. Est-ce seulement parce qu’il fallait se remettre de la guerre civile ? Le fascisme est-il bien intrinsèquement enclin à l’agression militaire61 ? Les dépenses militaires permettent à la fois plein-emploi (mais salaires modestes) et profits élevés (mais affectés de force). On peut constater que les deux grandes exterminations de masse du XXème siècle (la première et la seconde guerre mondiale) ont lieu précisément après des périodes de faible accumulation, voire de désaccumulation du capital. Le ratio capital / travail était-il devenu suffisamment faible pour menacer le main-mise de la classe dominante sur les moyens de production ? Ou peut-être que, malgré la nécessité de la croissance démographique à la poursuite d’une accumulation sans effet néfaste sur la profitabilité (la plus-value provient du travail vivant, par opposition au travail mort incorporé dans les moyens de production), la densification démographique faisait peser trop de risques sur l’équipement industriel. Dans un cas comme dans l’autre, on doit admettre que le massacre semble survenir au moment – structurellement – opportun.

Le critère premier de la bonne santé économique en système capitaliste est l’agrandissement du désir ou du besoin de consommer. Les destructions massives (y compris de population) – mais aussi les investissements infrastructurels fascistes62 – ont facilité l’implémentation63 d’un nouvel « environnement construit », aidée aussi par la reconversion des capacités productives militaires (notamment dans l’industrie chimique). Aux États-Unis, la modération contrainte de la consommation justifiée par l’effort de guerre s’est accompagnée d’une campagne publicitaire promettant l’accès généralisé à l’automobile une fois la paix gagnée64. Avant même le début du Plan Marshall, la production industrielle européenne avait, en moyenne, retrouvé son niveau d’avant-guerre65. Et ce malgré la mauvaise volonté des industriels français jusqu’en 1947 face à une « bataille de la production » (rejet tactique de la grève, intensification du travail66) menée par les Communistes visant à limiter le recours à l’aide américaine67 – laquelle était conditionnée au « libre-échange » (à sens assez unique, les USA demeurant paradoxalement mais sans surprise très protectionnistes) et à une orientation géopolitique anti-soviétique.

l’hésitation antifasciste

Le rapport ambigu de l’URSS au fascisme ne commence pas avec le pacte de non-agression germano-soviétique de 1939. Si la guerre doit avoir lieu (c’est un emploi des gains de productivité), Staline préfère qu’elle débute entre Européens. Dans ce but, mieux vaut que la polarisation politique aboutisse à la prise du pouvoir par des idéologies nationalistes plutôt qu’à une révolution prolétarienne68. Par ailleurs, le régime soviétique ne souhaite peut-être pas laisser émerger un gouvernement « frère » dans un grand pays industrialisé hors de son contrôle – ce qui pourrait amener la stratégie de la IIIe Internationale à se découpler des intérêts russes. C’est une façon de comprendre les mauvais choix stratégiques en Italie (grèves infructueuses à répétition69) et en Allemagne (signaux contradictoires vis-à-vis des socialistes et des fascistes70), ainsi que le déroulement de la (contre-)révolution en Espagne.

L’antifascisme des organisations anarcho-syndicalistes espagnoles (FAI et CNT), à la pointe du mouvement révolutionnaire, les amenèrent à appeler à démonter les barricades et à reprendre le chemin du travail pour soutenir l’effort de guerre contre Franco71 – sous un gouvernement de Front Populaire72 (donc étendu aux partis bourgeois de gauche modérée ou seulement « républicain »). Au motif d’amadouer les gouvernements français et anglais72bis (pour en obtenir un soutien militaire), les expériences anarchistes (collectivisation volontaire, démocratisation de la production, partage équitable des tâches pénibles, salaire familial…72ter) doivent être contenues puis avortées – c’est aussi la position que défend un Parti Communiste Espagnol qui va progressivement prendre le contrôle sur l’ensemble du bloc antifasciste (tandis que l’essentiel de l’or espagnol se ‘réfugie’ en URSS73 – où il sera vendu (en partie ou en totalité) pour financer les achats d’armes). Cet impératif ‘diplomatique’ tient en fait peu la route. Comme mentionné plus haut, Staline aimerait bien voir la guerre se déclarer entre pays européens (une raison apparente de ne pas livrer trop d’armes trop vite) – mais il se doute que Français et Anglais n’interviendront pas. L’Allemagne et l’Italie sont déjà engagés aux côtés de Franco, et cela a beau nuire à leur position en Méditerranée, les futurs Alliés ne veulent pas affaiblir tout de suite une Allemagne nazie qui limite – politiquement et géographiquement – l’influence soviétique en Europe73bis. La crainte du communisme ira jusqu’à faciliter, pour le capitalisme français, « le choix de la défaite » (titre d’un ouvrage d’Annie Lacroix-Riz) – fournissant à l’Allemagne des ressources et la garantie (temporaire) de l’absence d’un second front avant d’attaquer la Russie.

Franco fait-il la même analyse de la situation ? La lenteur de sa progression militaire à partir de 1937 s’expliquerait alors non par la prudence vis-à-vis des réactions étrangères, mais plutôt par le bénéfice qu’il tire – paradoxalement – des mots d’ordres antifascistes74. L’approche contre-révolutionnaire de la direction du mouvement anarcho-syndicaliste finit par démoraliser celui-ci – et le fascisme n’aura pas à affronter la grève générale. L’écueil fondamental de l’antifascisme75, pour la révolution prolétarienne, est le refus de bénéficier de l’accentuation de la polarisation politique après que l’alternative réactionnaire classique ait été écartée. Le fascisme devient alors le seul mouvement politique à en engranger les fruits – tandis que la dynamique révolutionnaire du prolétariat est déroutée puis démoralisée par la modération de ses organisations. L’apparente nécessité de constituer un front contre le fascisme repose pourtant sur la percée de ce dernier, et donc sur le franchissement d’un seuil au delà duquel la politique ‘normale’ n’est plus suffisante – est-ce bien le moment d’abandonner une démarche révolutionnaire que l’on a jusqu’alors entretenue ?

Si les cas italien et allemand font à première vue figures de contre-exemples (les Communistes y refusent de s’allier aux autres courants non-fascistes76), là aussi le mouvement prolétarien est arrêté dans son élan par la stratégie de ses organes représentatifs. En Italie77, « [l]ors des occupations d’usine en 1920, [l’État] se garde bien d’attaquer de front les prolétaires, laissant leur lutte s’épuiser d’elle-même, avec l’appui de la C.G.T. [en italien CGLI, syndicat dominé par les Socialistes78] qui brise les grèves. Quant aux « démocrates », ils n’hésitent pas à constituer pour les élections de mai 1921 un « bloc national » (libéraux + droite) incluant les fascistes. En juin-juillet 1921, le P.S.I. conclut un inutile et mystificateur « pacte de pacification » avec les fascistes. » Le PSI, seul parti de la IIe Internationale à avoir refusé l’Union Sacrée, reste le principal organe de représentation des travailleurs en Italie jusqu’à la scission qui suit l’échec des grèves d’après-guerre. Le prolétariat débute sa carrière politique, tandis que le fascisme peut encore apparaître➤ comme une composante de la réaction conservatrice. Mais sa prise du pouvoir s’explique mieux par le risque posé par la clarification allant de pair avec la scission du PSI. Un front anti-fasciste (qui rassemble ceux qui viennent de se séparer) est inenvisageable, et d’ailleurs les Communistes sont seuls ou presque à s’opposer physiquement aux fascistes – de sorte que la poursuite de la polarisation peut poser problème. Si un retour à la normale n’est plus possible, le fascisme doit s’imposer maintenant – avant un rebond du mouvement révolutionnaire.

Après le reflux révolutionnaire (mondial) que l’on peut dater de 1921, la stratégie communiste (ou peut-être plus précisément soviétique) consiste à améliorer les relations diplomatiques avec le monde capitaliste (simultanément on soutient les mouvements nationalistes des pays colonisés) et à ouvrir les PC vers les autres partis de masse (le « front unique »). Puis de 1928 à 1934, le Comintern opte pour le durcissement de la ligne politique, laissant entendre que l’on entre dans une phase révolutionnaire. En Allemagne, le KPD (parti Communiste) émet des signaux contradictoires79 : renvoyant dos à dos NSDAP et SPD (parti Socialiste), il participe au plébiscite organisé par les Nazis pour faire tomber le gouvernement de la Prusse socialiste (une façon de se radicaliser) ; puis, en juillet 193280, « [q]uand [le chancelier] Von Papen renverse ce même gouvernement, que le P.C. [KPD] qualifie de fasciste, ce même P.C. appelle à la grève générale. Les masses n’ont pas bougé. » En organisant un défilé provocateur devant la Maison Karl Liebknecht, centrale du KPD à Berlin, le 22 janvier 1933, les chemises brunes poussent les Communistes à répliquer par une manifestation antifasciste. Aux élections suivantes (en mars) – qui voient Hitler triompher – le KPD, principal perdant, subit un net recul81.

classe moyenne trahie

Le capitalisme doit obtenir soit un assentiment suffisamment large, soit l’élimination des ambitions prolétariennes. Le fascisme, seul en lice après le refus des institutions « révolutionnaires » d’assumer jusqu’au bout leur radicalisation82, doit rapidement affermir son contrôle – entre autres par la neutralisation (particulièrement sanglante en Espagne83) des éléments politisés désormais bien moins encadrés par des structures représentatives. Mais le maintien au pouvoir du nouveau régime repose aussi sur la satisfaction au moins partielle des attentes qu’il a générées.

Aux prolétaires il ouvre la perspective d’une économie dirigée (d’autant moins inacceptable pour le capital que les monopoles en montrent la voie – en Allemagne le chancelier Brüning a déjà fait prendre des participations à l’État dans le capital des grandes banques84) ; au capital il assure de larges profits85, liés aux dépenses militaires (bien que l’armement de l’État ne rentre ni dans la catégorie du luxe, ni dans celle de l’équipement industriel86 – les deux composantes de la survaleur) et à la faible priorité donnée à la production des moyens de consommation et par le rallongement de la journée de travail – grâce à l’anéantissement politique du prolétariat (mais on peut chercher à compenser par de meilleures conditions de travail la fatigue accrue87) ; enfin, aux classes moyennes menacées par l’évolution économique (ce qui concerne les fonctionnaires à un degré moindre), il propose… l’apparence de la stabilité par la lutte culturelle. C’est avant tout à elles que s’adresse la propagande fasciste hitlérienne88, entre autres car c’est peut-être elles qu’il abandonne le plus (de la même manière que le Front Populaire, en France, ne peut trahir que ceux qui lui font confiance89) – au bénéfice du grand capital90. En Italie, Gramsci note en 1926 que le fascisme s’étant révélé le parti de la finance, les couches intermédiaires risquent ne plus y voir un défenseur de leurs intérêts91. La recherche de l’autarcie économique peut sortir de l’embarras certains investisseurs, et elle favorise par ailleurs une expansion impérialiste présentée comme salvatrice – mais le contre-exemple espagnol semble signifier que cette dernière suppose un retour des contradictions posées par les gains de productivité.

contributions géopolitiques

L’utilisation par le fascisme de la structure étatique pré-existante92 a empêché une dé-fascisation en profondeur93 (où trouver le personnel ?). À la percée politique des communistes en Europe d’après-guerre, on a répondu par l’aide américaine conditionnée (rendue d’autant plus utile que l’on retardait la reprise de la production charbonnière allemande – tandis que le commerce entre l’Europe de l’Ouest et de l’Est devait bientôt s’interrompre94), par la propagande anti-soviétique (très coûteuse opération de la CIA pour les élections italiennes), ainsi que par l’intimidation (avec l’appui du crime organisé corse à Marseille) lors des épisodes de contestation. Les capacités industrielles sont rapidement reconstruites (un peu plus tard en Allemagne) – tandis que les travailleurs se serrent la ceinture. Puis la guerre de Corée donne le prétexte à une orientation militaire de l’appareil productif – et au décollage économique de l’Allemagne et du Japon. En 1952, l’URSS émet la proposition d’une Allemagne réunifiée mais devant rester neutre. Si cette optique n’enchante guerre les USA, elle trouve un écho favorable chez certains acteurs politiques néo-nazis, ce qui donne lieu à soutien financier du Sozialistische Reichspartei Deutschlands par « l’ogre » soviétique. Ce genre de contacts évoque la pénétration95 par l’espionnage soviétique du réseau Gehlen, le service de renseignement allemand du front de l’Est – opérant désormais pour le compte de la CIA96 (plus tard de l’OTAN).

Malgré les difficultés à s’entendre sur des questions territoriales (entre Italiens et Autrichiens…) ou de stratégie (intégration à des partis à large électorat ou radicalité antisémite…), outre les emplois qu’ils trouvent à l’Ouest et à l’Est, mais aussi au Sud (Amérique latine, monde arabe…), les fascistes d’après-guerre parviennent à tisser des liens entre eux à l’échelle internationale97. Des élaborations géopolitiques sont discutées, identifiant par exemple la Chine comme un vecteur par lequel exercer une pression sur la Russie98 et ainsi pousser cette dernière à trouver des arrangements avec l’Europe – de façon à unir la race blanche (pour certains, un concept avant tout culturel – dans la veine des auteurs de la Révolution conservatrice des années 1920 (Oswald Spengler etc.)) contre une Amérique perçue comme trop colorée (et trop juive). Des situations paradoxales émergent, par exemple avec l’Algérie99, pour laquelle l’OAS, pourtant très proche du mouvement fasciste international, affronte un FLN recevant des contributions financières de François Genoud100, un banquier suisse œuvrant pour ce même mouvement (il soutint aussi le FPLP).

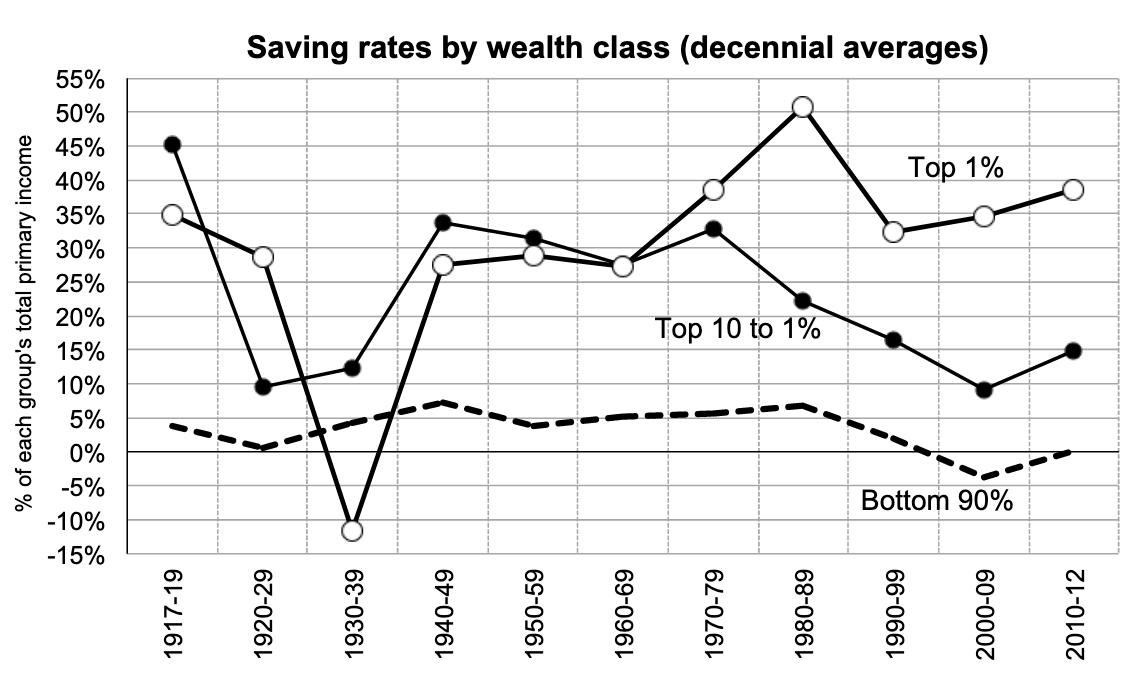

Le projet politique européen, résultat notamment du développement du commerce intra-européen surtout à partir des années 1960 – probablement lié aux décolonisations – correspond à une aspiration fasciste101 remontant à Mussolini (et pour un temps ‘réalisée’ par Hitler). Et alors même que cette édification institutionnelle cherche à se justifier par des arguments pacifistes et anti-racistes – tout comme la mondialisation –, dans la période dite « néo-libérale » (caractérisée par une croissance faible et un creusement des inégalités locales102) elle alimente par son rôle de « père fouettard » un ressentiment en résonance avec le chauvinisme de l’extrême-droite103.

nouvelle grève générale

La désindustrialisation de la force de travail (un phénomène mondial104) depuis les années 1970 a fait pencher le rapport de force en faveur du capital, et les organisations syndicales ne sont plus nécessaires à la maîtrise d’une contestation anti-capitaliste – désormais portée avant tout par les précaires – sans projet révolutionnaire clair depuis la dévalorisation du Communisme – le « succès » chinois s’étant appuyé sur une large libéralisation de l’économie. L’aggravation des tensions prend la forme d’une polarisation « culturelle » (droits des femmes et des minorités, racisme, « environnement », « santé ») qui ne présente que peu de défis à un capitalisme programmé pour franchir toutes les barrières et se nourrir du changement. Dans ces conditions, le fascisme apparaît désormais – ou pour l’instant – comme une source d’inspiration (sensibilité aux nouveaux médias, recours à l’outrance) pour l’aiguillage de la conflictualité hors du terrain de la lutte des classes. Cependant, la période dite « néo-libérale » a fini par redonner de la légitimité à n’importe quel programme un tant soit peu social (y compris ‘communiste’), et peut-être plus gênant, le recours à la crise pour éliminer la contestation au point de production et fragmenter la solidarité, permet aujourd’hui au précariat de prendre le relais.

Un nouveau Front Populaire, appliquant une politique « réellement » de gauche, dans un pays pas particulièrement compétitif aux yeux du capital mondial, n’amènerait pas – via la crise – à une alternance conservatrice, mais à un regain de radicalisation. Une différence notable avec la période de l’entre-deux-guerres est l’importance prise par le travail non-productif. Lors des confinements liés au Covid-19, on a pu observer que les profits ne sont pas impactés tant que les travailleurs « essentiels » vont toujours au turbin. Le démarchage commercial, par exemple, trouve sa principale justification dans le fait que la concurrence y a aussi recours. Cette faible proportion de travail productif rend moins menaçante la grève – plus facilement brisable. Ceci change-t-il le rôle historique de l’anti-fascisme, à savoir émousser le potentiel de la polarisation afin de livrer le pouvoir aux fascistes sans que ceux-ci n’aient à affronter la grève générale ? Ou bien est-ce encore l’utilité du fascisme lui-même qui est remise en question ? On ne doit pas perdre de vue que ce sont les gains de productivité qui ont permis au travail non-productif de s’étendre. Que la part « essentielle » du travail soit devenue aussi faible implique qu’une prise en main de l’appareil productif par les travailleurs peut aisément se justifier. La grève générale se différencie des confinements de masse par l’élan collectif qu’elle insuffle et le programme qu’elle porte.

« [L]a science de l’histoire » se perd dans la contemplation des régularités causales, et perd sa capacité à prévoir la transformation de l’objectivité en subjectivité, qui est capacité de transformer les rapports économico-corporatifs en rapports éthico-politiques.André Tosel in Antonio Gramsci (2021, éditions Le Temps des Cerises), Textes choisis, p. 47.

Dans une révolution communiste future, la réaction se retrouvera comme d’habitude autour des mots d’ordre d’ « organisation » et de « pouvoir démocratique » pour mieux paralyser le mouvement.Jean Barrot (1979), « Bilan » – Contre-révolution en Espagne 1936 / 1939, pp. 85-6.

Bibliographie

Jean Barrot (1979), « Bilan » – Contre-révolution en Espagne 1936 / 1939

Burnett Bolloten (2014), La guerre d’Espagne – Révolution et contre-révolution (1934-1939)

J. Bouillon, A.M. Sohn, F. Brunel (1980), Histoire : le monde contemporain 1914 / 1945

Anthony Carew (1987), Labour under the Marshall Plan – The politics of productivity and the marketing of management science

Dietrich Eichholtz (2012), War for Oil – The Nazi quest for an oil empire

Stephen E. Flowers (2022), The Occult in National Socialism: The Symbolic, Scientific, and Magical Influences on the Third Reich

Nicholas Goodrick-Clarke (2004, première édition 1985), The Occult Roots of Nazism

Quintin Hoare, What is Fascism?, New Left Review I/20, Summer 1963

Martin A. Lee (2000), The Beast Reawakens

Colin A. Low (2009), The Hermetic Kabbalah

Robert Paxton (2004), The Anatomy of Fascism

Dylan Riley, Enigmas of Fascism, New Left Review 30 (Nov. Dec. 2004)

Juan Rustico (2003), la tragédie du prolétariat allemand

S. William Snider (2020), Strange tales of the parapolitical – postwar Nazis, mercenaries, and other secret history

Notes

1. Cf. ta mère. Bouillon (1980), p. 96. « Le 23 mars 1919, à Milan, [Mussolini] fonde les premiers Faisceaux italiens de combat (fasci), groupant pêle-mêle des anarcho-syndicalistes, des nationalistes d’extrême droite, et surtout des anciens combattants. Le terme de fasci est ambigu : à la fin du XIXe siècle, il avait désigné en Sicile des groupes de paysans révoltés et présente donc une connotation révolutionnaire, mais Mussolini fait aussi référence au faisceau des licteurs [bourreaux] antiques, « symbole de l’unité, de la force, de la justice ». » ; Lee (2000), pp. 10-1. « The word itself derives from fasces, a cluster of sticks with protruding axheads that symbolize the power and the glory of ancient Rome. In Latin, fasces is related to fascinum, « to fascinate or charm. » The abracadabra of fascism casts a spell over people by diverting economic and social resentments toward national and racial preoccupations. Proclaiming the need for a new spirit and a new man, fascist demagogues have extolled action for its own sake and romanticized violence as regenerative and therapeutic. Although many of their ideas are a by-product of the Enlightenment, they vehemently reject egalitarian social theories that formed the basis of the French Revolution in 1789. The « anti » dimensions of fascism are manifold and well-known: antidemocratic, anti-Marxist, anticapitalist, antimaterialist, anticosmopolitan, antibourgeois, antiliberal, antifeminist, and so on. But fascism was always more than just a negative crusade. Its eclectic style incorporated elements of competing ideologies that fascist rhetoric ostensibly repudiated. Herein lay the essential paradox of fascism: its ability to embody social and political opposite, to be at once elitist and populist, traditionalist and avant-garde. (« I am a reactionary and a revolutionary, » Mussolini boasted.) Within the fascist milieu, there has always been a nostalgia for preindustrial societies and an attraction to advanced technology, a pathos for uncontrolled brutality and a fetish for obedience and order. Promising to remedy the malaise and anomie of modern life, fascist leaders manipulated deep-seated longings for a better society. The skewed utopian impulse of fascism was the basis for part of its magnetism as a political movement, which appealed to all social strata – urban and rural, young and old, poor and wealthy, the intelligentsia and the uneducated. »

2. Par capitalisme, on entend la marchandisation de l’existence visant à satisfaire un processus automatique d’enrichissement croissant.

3. Paxton (2004), pp. 78-9. « Fascists quickly profited from the inability of centrists and conservatives to keep control of a mass electorate. Whereas the notable dinosaurs disdained mass politics, fascists showed how to use it for nationalism and against the Left. They promised access to the crowd through exciting political spectacle and clever publicity techniques; ways to discipline that crowd through paramilitary organization and charismatic leadership; and the replacement of chancy elections by yes-no plebiscites. Whereas citizens in a parliamentary democracy voted to choose a few fellow citizens to serve as their representatives, fascists expressed their citizenship directly by participating in ceremonies of mass assent. »

4. En guise d’exemple, le va-et-vient politique en Espagne d’avant la guerre civile. Barrot (1979), pp. 155-64. « Les années 1931-1933 ont connu, en même temps qu’une réaction sanglante contre les mouvements grévistes des ouvriers et des paysans, une évolution toujours plus à gauche du gouvernement passant du bloc Azana-Caballero-Lerroux à l’exclusion des radicaux. L’accentuation du gouvernement vers la gauche était le signal d’une plus forte répression anti-ouvrière. […] [L]a bourgeoisie, en face des masses qui reprennent leurs luttes, n’aurait rien d’autre à faire que de confier son sort à un gouvernement de gauche [considéré comme un fruit de la classe ouvrière]. »

5. Paxton, p. 116. « Most fascist parties won little or no electoral success, and consequently had no bargaining power in the parliamentary game. What they could try to do was to discredit the parliamentary system by making orderly government impossible. But that could backfire. If the fascists seemed to be more evidently making disorder than blocking communism, they lost the support of conservatives. Most fascist movements were thus reduced to propaganda and symbolic gestures. »

6. La vitesse de son ascension (3 ans en Italie, tandis que le NSDAP obtenait des scores médiocres avant la crise de 1929) suggère-t-elle une nécessité de ne pas s’exposer trop longtemps aux critiques ?

7. Paxton, p. 115. « German and Italian conservatives […] seem to have believed that it was too late to demobilize the public politically. It must be won over to the national and antisocialist cause, for it was too late to reduce it once more to nineteenth-century deference. »

8. Bouillon (1980), pp. 122-4. « [En Allemagne, l]a grande industrie souhaite, dès 1929, une relance de l’investissement par l’allègement de la fiscalité des entreprises, ainsi qu’une sévère politique budgétaire avec compression des dépenses et alourdissement de l’impôt sur le revenu. […] Les partis de droite s’opposent à une augmentation des impôts pour défendre leur électorat ; socialistes et communistes refusent une politique d’austérité dont les salariés seraient les principales victimes. »

9. Riley (2004), p. 137. « [Robert] Paxton […] asks how fascists, once they had taken root in the political system, actually came to power within it. For in neither [Italy or Germany] did they gain control of the state by themselves, either by electoral victory or by armed coup. Rather they were brought into government by a conservative establishment. ‘Mussolini and Hitler were invited to take office as head of government by a head of state in the legitimate exercise of his official functions, on the advice of civilian and military counsellors’. By contrast, in Romania and Austria, where mass fascist movements also developed, they were crushed or brought to heel by conservatives. Paxton makes it clear that the crucial question was thus: under what conditions were conservatives willing to invite mass fascist parties into power? His answer is unambiguous. Only where they felt threatened by a major challenge from the socialist left, and insufficiently confident of using the traditional repressive apparatuses of the state, was this likely to happen. » Voir aussi p. 143. « Where [the Red threat] was absent, paramilitary attempts to seize power by fascists from below were invariably crushed, not just in Europe but elsewhere too — [Robert Paxton] cites Vargas’s repression of the green-shirts in Brazil, and could have added similar failures in Japan. »

10. Gert Schäfer, « Les conditions économiques du fascisme », in Le fascisme hitlérien, études actuelles – Recherches Internationales à la lumière du marxisme, n°69-70 (4/1971 – 1/1972), pp. 50-8. « Le fascisme n’a de chances de succès que là où l’on peut mobiliser une base de masse prolétarisée mais non prolétarienne. La rébellion diffuse contre le capitalisme suppose un degré de développement de l’industrialisation capitaliste relativement élevé et l’existence de classes sociales qui aient certes été dépossédées et placées dans une situation « anormale » – car chez elles subsiste la conscience bourgeoise – par le processus de l’accumulation capitaliste, mais qui n’aient pas pu développer, comme alternative rationnelle au capitalisme, une conscience de classe socialiste. C’étaient, en Europe, pendant l’entre-deux guerres, les couches moyennes anciennes et nouvelles, mais il peut aussi s’agir – comme le montre surtout l’exemple des Etats-Unis – de couches ouvrières. Ce n’est que là où une conscience de classe prolétarienne avait commencé à se développer historiquement d’une manière relativement solide que les masses prolétariennes purent se garder de tomber dans l’irrationalisme fasciste. Mais c’est aussi précisément là que le danger d’un mouvement de masse fasciste et d’une alliance de ce mouvement avec l’élite traditionnellement dominante était le plus grand. Le mouvement de masse contre-révolutionnaire du fascisme ne peut naître que lorsque – et c’est là le résultat du processus capitaliste de modernisation – une démocratisation de la société a déjà eu lieu et que la crise du capitalisme rend obligatoire un retour en-deçà de cette démocratisation. Comme tous les mouvements contre-révolutionnaires, le fascisme ne pouvait pas non plus se contenter d’être une force de conservation et de restauration, il lui fallait assimiler et réprimer à la fois des besoins d’émancipation ; l’apparente « modernité » du fascisme trouve son explication dans ce processus à double tranchant. » Riley (2004), p. 137. « [Robert Paxton] deftly sketches Italian and German success in inserting themselves into a ‘diagonal’ class conflict pitting urban (and in the Italian case also rural) socialists against conservative small and medium-sized farmers, as against French failure to do so. Here his general arguement is that to become a significant political force, fascist movements had to establish an alliance between small and medium-sized farmers and some urban elements, in the context of a weakly institutionalized liberal democracy. »

11. Schäfer, p. 52. « Le slogan « A bas le marxisme et le libéralisme », dans lequel les fascistes associaient des doctrines à leurs yeux apparentées [« L’évolution qui part du libéralisme du siècle dernier aboutit, selon les lois naturelles, au chaos communiste » (Hitler, cité d’après Politische Fibel, « ABC Politique », Berlin 1840, p. 58)], devient finalement la bannière sous laquelle se rassemblèrent les fascistes petits-bourgeois, les groupements paysans réactionnaires et les groupes de l’industrie capitaliste devenus terroristes, afin d’établir un régime totalitaire. Mais, comme les régimes fascistes n’ont pas supprimé l’appropriation privée des moyens de production et n’ont nullement satisfait les attentes des masses fascistes dans le domaine économique, les mouvements fascistes, selon l’interprétation marxiste, se sont transformés sans s’en apercevoir, sous la conduite de leurs chefs corrompus, en agents de domination terroriste du capitalisme monopoliste […]. »

12. PIC (1978), Les racines d’Octobre 1917, éditions Spartacus, pp. 8-19 ; Jean Barrot (1972), Communisme et question russe, pp. 33-4 ; Adam B. Ulam (1974), Expansion and Coexistence – Soviet Foreign Policy 1917-73, pp. 4-11. L’industrialisation russe, qui progresse rapidement au tournant du XXème siècle, est menée avant tout par les capitaux étrangers. Elle est par ailleurs très localisée (Saint-Pétersbourg pour la métallurgie, Moscou pour les textiles, et les mines de l’Oural) et ne bénéficie pas des effets encadrants des syndicats (illégaux), alors que ses besoins en main d’œuvre fluctuent avec les aléas du marché mondial et laissent les ouvriers en contact étroit avec des formes agricoles collectives issues de la libération des serfs de 1861. Les tentatives (tardives) du Tsar de créer une classe moyenne rurale furent manifestement insuffisantes pour préserver son régime. Paxton (2004), p. 81, 116. « In settings where a large landless peasantry added massive numbers to a revolutionary movement, and where large portions of the middle class were still struggling for the most elementary rights (rather than defending established privileges), as in Russia in 1917, mass protest gathered on the Left. »

13. Bolloten (2014), chapitre 7.

14. Paxton (2004), pp. 82-3, 85. « In the mid-nineteenth century, the Left was still a capacious family: it could include nationalists and anti-Semites, artisans and industrial workers, middle-class democrats and advocates of collective ownership. It was the coalition of virtually all the discontented. The Left could no longer play that role in 1919. As its organizations became disciplined and domesticated by Marxism after the 1880s, it tried to expel the old working-class xenophobia it had once tolerated. Especially in 1920, reacting against the patriotic brainwashing of the war and awaiting world revolution expectantly, the Left had no room for the Nation within the international revolutionary cause. Noncommunist socialists, somewhat tarnished by having participated in war government and by appearing to have missed the revolutionary boat in 1917, were now less frequently able to stir young people in the pit of their stomachs. […] Hitler and Mussolini understood that while Marxism now appealed mainly to blue-collar workers (and not to all of them), fascism was able to appeal more broadly across class lines. In postrevolutionary western Europe, a climate of polarization worked in fascism’s favor. »

15. Bouillon (1980), p. 96. « Né à Romagne en 1883, fils d’un forgeron anarchiste qui tenait aussi un cabaret (« Au rendez-vous de toutes les têtes chaudes ! »), Benito Mussolini grandit dans un milieu pauvre. »

16. https://books.openedition.org/enseditions/13761 ; Lee (2000), p. 9. « Several fascist leaders, including Benito Mussolini, started out as socialists but eventually lost faith in the revolutionary capacity of the working class. In order to mobilize an inert proletariat, they embraced nationalism. » Pour Engels (décédé en 1895), la force politique du prolétariat allemand justifiait une préférence pour l’Allemagne dans les conflits entre nations. Lire Paul Mattick (édition originale 1983), Marxisme, dernier refuge de la bourgeoisie ?, pp. 220-8. « [Le rôle de nation d’avant-garde] avait été joué par la France dans la révolution bourgeoise; on le revendiquait maintenant pour l’Allemagne, dans la révolution socialiste, à cause de son rapide développement capitaliste, de sa position géopolitique et de son mouvement ouvrier, orgueil de la IIe Internationale. Une défaite de cette nation dans une guerre capitaliste non seulement ferait reculer son développement et son mouvement ouvrier, mais retarderait l’avancement du socialisme lui-même. Ce fut donc au nom du socialisme que Friedrich Engels, par exemple, se fit le défenseur de la nation allemande face à des nations moins avancées comme la Russie, mais aussi face à des nations capitalistes plus avancées comme la France, au cas où celles-ci ne fussent alliées à l’adversaire russe potentiel. Et ce fut August Bebel, le populaire dirigeant de la social-démocratie allemande, qui se déclara prêt à se battre pour la patrie allemande si cela était nécessaire pour assurer la continuité de son développement socialiste. »

17. André Tosel in Antonio Gramsci (2021, éditions Le Temps des Cerises), Textes choisis, pp. 18-9, 21-4, 67, 324-5. « 1919. […] Juillet : Grèves à Turin. […] 1920. Mars : Grève à la Fiat, puis dans toute la métallurgie de Turin. […] Août-Septembre : Élargissement de la grève. Occupation ouvrière des usines de Turin. Expérience des conseils ouvriers. » Bouillon (1980), pp. 96-8. « Dès 1919, les grèves se multiplient, souvent spontanées, accompagnées d’émeutes, de pillages de magasins par des foules affamées. Les effectifs de la C.G.L.I. passent de 600 000 adhérents en 1918 à plus de 2 millions en 1920. En août 1920, un conflit chez Alfa Romeo, à Milan, est à l’origine d’un vaste mouvement de grèves avec occupation des usines qui touche plus d’un demi-million de métallurgistes lombards et piémontais […]. Mais l’expérience de gestion directe tentée par les grévistes, qui remettent les usines en marche à leur profit, épuise vite les stocks de matières premières qui ne peuvent être renouvelés faute de crédits bancaires. De plus un arbitrage du président du Conseil Giolitti, négocié avec le parti socialiste et la C.G.L.I., obtient l’évacuation des usines contre de vagues promesses sociales ; les socialistes « maximalistes » eux-mêmes ont refusé de prendre la tête du mouvement. Parallèlement, des troubles agraires se déchaînent dans tout le pays […]. Les propriétaires constituent des milices, et l’agitation tourne à la guerre civile en Sicile et dans la plaine du Pô. ![]() […] Le parti fasciste crée ses propres syndicats : recrutant ses membres parmi les innombrables chômeurs, il les utilise comme briseurs de grèves au profit du patronat. » Hoare (1963), pp. 105-7. « [T]here was the failure of the occupation of the Turin factories in September, 1920, and the subsequent demoralization and fragmentation of working-class organizations. It was only after this date that militant Fascist action became widespread. Fascism was initially a campaign of preventive counter-revolutionary terror, launched a month after the occupation of the factories, and financed by steady and increasing subventions from Northern industrialists. » https://www.marxists.org/francais/gramsci/works/1920/07/gramsci_19200700.htm « Après l’unification du royaume d’Italie et le transfert de la capitale à Rome, Turin paraissait menacée de perdre son importance. Mais la ville surmonta rapidement la crise économique et devint un des centres industriels les plus importants d’Italie. On peut dire qu’il y a trois capitales en Italie : Rome, qui est le centre administratif [de] l’État bourgeois, Milan, qui est le centre commercial et financier du pays (toutes les banques, les agences commerciales et les bureaux financiers sont concentrés à Milan), et enfin, Turin, qui est le centre industriel […]. [T]out le mécanisme bureaucratique des syndicats fut mis en oeuvre pour empêcher que les masses ouvrières des autres régions d’Italie ne suivent l’exemple de Turin. Le mouvement turinois fut bafoué, tourné en dérision, calomnié et critiqué de toutes les façons. […] [L]es cheminots de Pise, de Livourne et de Florence se refusèrent à transporter les troupes dirigées sur Turin, les travailleurs du port et les marins de Livourne et de Gênes sabotèrent le mouvement dans les ports; dans plusieurs villes, le prolétariat se mit en grève en dépit des ordres des syndicats. »

[…] Le parti fasciste crée ses propres syndicats : recrutant ses membres parmi les innombrables chômeurs, il les utilise comme briseurs de grèves au profit du patronat. » Hoare (1963), pp. 105-7. « [T]here was the failure of the occupation of the Turin factories in September, 1920, and the subsequent demoralization and fragmentation of working-class organizations. It was only after this date that militant Fascist action became widespread. Fascism was initially a campaign of preventive counter-revolutionary terror, launched a month after the occupation of the factories, and financed by steady and increasing subventions from Northern industrialists. » https://www.marxists.org/francais/gramsci/works/1920/07/gramsci_19200700.htm « Après l’unification du royaume d’Italie et le transfert de la capitale à Rome, Turin paraissait menacée de perdre son importance. Mais la ville surmonta rapidement la crise économique et devint un des centres industriels les plus importants d’Italie. On peut dire qu’il y a trois capitales en Italie : Rome, qui est le centre administratif [de] l’État bourgeois, Milan, qui est le centre commercial et financier du pays (toutes les banques, les agences commerciales et les bureaux financiers sont concentrés à Milan), et enfin, Turin, qui est le centre industriel […]. [T]out le mécanisme bureaucratique des syndicats fut mis en oeuvre pour empêcher que les masses ouvrières des autres régions d’Italie ne suivent l’exemple de Turin. Le mouvement turinois fut bafoué, tourné en dérision, calomnié et critiqué de toutes les façons. […] [L]es cheminots de Pise, de Livourne et de Florence se refusèrent à transporter les troupes dirigées sur Turin, les travailleurs du port et les marins de Livourne et de Gênes sabotèrent le mouvement dans les ports; dans plusieurs villes, le prolétariat se mit en grève en dépit des ordres des syndicats. »

18. Barrot (1979), pp. 19-20. « Au premier plan des contre-vérités, on trouve une déformation du cas où au moins une partie importante du prolétariat lutta contre le fascisme avec ses méthodes et buts propres : l’Italie de 1918-1922. Sa lutte n’avait rien de spécifiquement anti-fasciste : lutter contre le capital obligeait à lutter entre autres contre le fascisme, comme contre la démocratie parlementaire. Cette expérience est originale parce qu’il s’agit d’un mouvement important dirigé par des communistes, et non des socialistes centristes ralliés à l’Internationale Communiste (comme le P.C.F.) ou des staliniens rivalisant de démagogie nationaliste avec les nazis (comme le K.P.D. parlant de « révolution nationale » au début des années trente). Inversement, cette caractéristique permet à l’antifascisme de rejeter tout ce qu’il y a de révolutionnaire dans l’expérience italienne d’alors : le P.C. d’I., dirigé à cette époque par Bordiga et la gauche, aurait seulement fait preuve de sectarisme, favorisant la venue de Mussolini au pouvoir. Or, sans romantiser cet épisode, il est bon de le rappeler, car il éclaire, sans aucune ambiguïté, que le défaitisme ultérieur des révolutionnaires face à la guerre « démocratie »-« fascisme » (celle d’Espagne comme celle de 1939-1945) n’est pas une attitude de puristes ne voulant que « la révolution » et attendant le Grand Soir sans bouger. Il se fonde plus simplement sur la disparition, au cours des années vingt et trente, du prolétariat comme force historique, battu après s’être constitué (très mal d’ailleurs) en parti après la première guerre mondiale. La répression fasciste n’intervient qu’après la défaite prolétarienne. Elle ne détruit pas les forces révolutionnaires, que seul le mouvement ouvrier traditionnel peut vaincre par la méthode à la fois directe et indirecte. Les révolutionnaires sont battus par la démocratie qui n’hésite pas à recourir à tous les moyens, y compris militaires. Le fascisme ne détruit que les mouvements élémentaires, il anéantit ce même mouvement ouvrier devenu une entrave. Il est faux de présenter la venue au pouvoir du fascisme comme le produit de combats de rues où il aurait vaincu les ouvriers. »

19. Hoare (1963), p. 108. « The industrial bourgeoisie was not a national, homogeneous class—it was not capable of containing popular strength by itself, nor even in alliance with the landowners and the traditional governing elites (a distinct group of lawyers, bankers, intellectuals, members of traditionally political families) who were driven closer to the industrial bourgeoisie by the spectre of social revolution. This threat was spuriously magnified by the unfortunate “maximalism” of the Socialist Party, which by its extreme revolutionary language terrified the liberal bourgeoisie into condoning Fascist violence, but never, in fact, translated this language into any real and resolute political action. It was Mussolini’s inspired opportunism which enabled him, by a series of changing and indeed contradictory positions, to create an alignment of the near-totality of potential antisocialist forces, in which the petit bourgeoisie, and in particular demobilized petit bourgeois officers, were enrolled under mystical nationalist and pseudo-revolutionary watchwords as the weapon with which the popular forces could be broken. »

20. Paxton (2004), p. 84. « The Nazi Party early shaped its identity by staking a claim to the street and fought with communist gangs for control of working-class neighborhoods of Berlin. At issue was not merely a few meters of urban “turf.” The Nazis sought to portray themselves as the most vigorous and effective force against the communists — and, at the same time, to portray the liberal state as incapable of preserving public security. The communists, at the same time, were showing that the Social Democrats were unequipped to deal with an incipient revolutionary situation that needed a fighting vanguard. Polarization was in the interest of both. »

21. Gert Schäfer, « Les conditions économiques du fascisme », in Le fascisme hitlérien, études actuelles – Recherches Internationales à la lumière du marxisme, n°69-70 (4/1971 – 1/1972), pp. 51-2. « Il ne semble pas faire de doute que les mouvements de masse fascistes sont apparus et sont devenus la force politique dominante dans des sociétés capitalistes relativement développées. Mais on a d’autre part souligné bien des fois que les mouvements fascistes ont précisément été déterminants dans les pays où l’industrialisation capitaliste n’est intervenue que relativement tard, et où il n’existait pratiquement pas de tradition classique du capitalisme. L’Italie, le Japon et l’Allemagne, que l’on considère comme des sociétés institutionnellement fascistes, pour autant que l’on trouve pertinent le concept de fascisme, sont des pays qui, comparés à ceux du capitalisme classique, l’Angleterre et les Etats-Unis par exemple, n’ont connu que tardivement et d’une manière différente le processus de l’industrialisation capitaliste. Comme les mouvements fascistes, dans leurs programmes, s’opposaient aux partis du capitalisme classique et au libéralisme dans lequel ceux-ci se reconnaissaient eux-mêmes, et semblaient comprendre leur propre action comme anticapitaliste, « national-socialiste », et qu’ils n’ont accédé au pouvoir que dans les sociétés où le système de valeurs classique du capitalisme était mal établi, il semble qu’on puisse admettre que capitalisme et fascisme s’opposent comme des formes de société contradictoires. L’enchaînement de cette argumentation, où se lient capitalisme, modernité, rationalité, libéralisme et pluralisme, paraît d’autant plus convaincant que les mouvements de masse fascistes trouvaient leur base sociale surtout dans les couches moyennes, anciennes et nouvelles, qui définissaient négativement leur situation par rapport à la grande industrie et à son produit, le prolétariat industriel, et se voyaient elles-mêmes comme les adversaires du capitalisme et du marxisme. L’interprétation marxiste a pu répondre à cela que le capitalisme, qui était depuis longtemps impérialiste et monopoliste, avait perdu sa conscience libérale et ses tendances démocratiques, et devait obligatoirement, à ce moment-là, tendre vers la suppression du cadre politique démocratique, où les crises économiques et les luttes de classes rendaient aléatoires, et durablement, les conditions de reproduction d’un capitalisme qui n’était plus ni libéral ni « libre ». Comme l’intensité des luttes de classes était relativement grande en Italie et en Allemagne, parce qu’il y existait des mouvements socialistes marxistes, et en fin de compte à cause de crises économiques aigües, et que ces luttes se conjugaient avec des traditions démocratiques et parlementaires relativement faibles, ce n’est pas un hasard, nous dit l’interprétation marxiste, si c’est précisément dans ces sociétés que le cadre politique des institutions démocratiques a éclaté et que le terrorisme a décimé principalement les partis et groupements socialistes – chose impossible dans le cadre d’une démocratie politique. »

22. Riley (2004), pp. 142-3. « Where either one of these elements — radicalized right-wing urban strata, or a terrified landholding class — were missing, fascism failed to take hold. »

23. Bouillon (1980), p. 160. « [L]‘industrialisation remet en cause la centralisation de l’État castillan. Le régionalisme se développe dès avant 1914. » Barrot (1979), p. 89. L’Espagne a toujours été compliquée à centraliser notamment du fait de ses montagnes, propices à la guerrilla. Walter Laqueur (1977), Guerrilla, a historical and critical study. L’Allemagne et l’Italie ne seront unifiées qu’en 1870. Le Risorgimento italien a permis de rediriger le mécontentement en opposant ouvriers du Nord et paysans du Sud. André Tosel in Antonio Gramsci (2021, éditions Le Temps des Cerises), Textes choisis, pp. 27-31 ; Hoare (1963), pp. 104-5.

24. Bouillon (1980), pp. 154-8. Gert Schäfer, « Les conditions économiques du fascisme », in Le fascisme hitlérien, études actuelles – Recherches Internationales à la lumière du marxisme, n°69-70 (4/1971 – 1/1972), pp. 50-1. Paxton (2004), p. 80. « Industrially, Italy, as “the least of the Great Powers,” had been engaged in an energetic catching-up sprint since the 1890s. Germany, to be sure, was already a highly industrial nation in 1914, but it had been the last of the Great Powers to industrialize, after the 1860s, and then, after the defeat of 1918, desperately needed repair and reconstruction. In social structure, both Italy and Germany contained large pre-industrial sectors (though so did France and even England). Cultural conservatives in both countries felt intensely threatened by artistic experiment and popular culture; Weimar Germany was indeed at the very epicenter of postwar cultural experimentalism. »

25. Michael Mann (2004), Fascists, p. 300. « Industry had mostly grown in peripheral regions that possessed distinct regional cultures resisting the historic political domination of Castile and its capital Madrid. There were textiles in Catalonia and Valencia, mining in the Asturias, iron and steel and some banking in the Basque country. Though not overall a very industrialized country, Spanish industry was highly concentrated, fostering intense local “proletarian ghettos” and class struggles. In certain parts of Spain arose a threatening, even seemingly a revolutionary working-class movement, as extreme as any in Europe. Here perhaps upper classes had good reasons to fear and perhaps to lash out with their own extremism. But such confrontation was regional more than national. Development in these regions had also brought a large, more modern contingent of the middle class, not usually leftist but often liberal and secular, concerned to throw off the old regime yoke. »

26. Paxton (2004), p. 78. « Where the mass vote was new and unruly, as in Italy (all men received the vote there only in 1912), and in the Prussian state within Germany (where the old three-class voting system in local elections was abolished only in 1918), many old-fashioned politicians, whether liberal or conservative, had not the faintest idea how to appeal to a crowd. »

27. Paxton (2004), pp. 80-1. « Italy, exceptionally, had belonged to the victorious alliance, but it had failed to achieve the national expansion that the Italian nationalists who had led Italy into the war had counted on. The victory was in their eyes a vittoria mutilata. Spain had been neutral in 1914–18, but its loss of empire in the Spanish-American War of 1898 branded the whole generation that followed with national humiliation. The Spanish radical Right grew partly in fear that the new republic founded in 1931 was letting separatist movements get the upper hand in Catalonia and the Basque country. »

28. Bouillon (1980), p. 166. Riley (2004), p. 142. « In Hungary and Romania, […] fascist movements penetrated the industrial working class to an extent they never did farther west, but failed to attract significant support from big landholders. [Michael] Mann suggests that proletarian support for the Arrow Cross and Iron Guard can be related to the role of the state in industrial development in these two countries, making the working class part of the nation-statist core. But was the state less involved in Italian and German economic development? This seems implausible. But the brunt of Mann’s case lies elsewhere. For Hungary and Romania occupy a crucial position in his overall theory of fascism. Here, after all, appears the decisive evidence against Marxist or other class-based explanations of it, since not only was there no threat from the left in either country, but labour itself freely enrolled in the cause of nation-state ‘transcendence’. […] Here, however, his essentially static comparative approach reveals its shortcomings. For what it ignores is the temporal interconnexion between the different cases it offers up for inspection. The fascist movements in Hungary and Romania took off only after Nazism had come to power in Germany, and the influence and prestige of Hitler’s regime radiated throughout Eastern Europe. Because they arose well after the destruction or crippling of socialist movements in their respective countries, they could—as Mann himself notes—operate as a surrogate for labour protest, rather than a front line of defence against it, under conservative authoritarian regimes that allowed little or no space for the political left. But just because they did not fulfil the classic historical function of fascism, they never achieved power, for the dominant social order had no real need for them. So, as one might expect, neither the Arrow Cross nor the Iron Guard developed any paramilitary organization of much significance. At best, the Second World War allowed the latter to nest for a few months within the Antonescu dictatorship, before being crushed by it; and the former to serve as German proxies of the last hour, before the Red Army took Budapest. »

29. Paxton (2004), pp. 111-4. « In general, well-entrenched conservative regimes of all sorts have provided unfavorable terrain for fascism to reach power. Either they have repressed what they regarded as fomenters of disorder, or they have preempted fascism’s issues and following for themselves. If conservatives could rule alone, they did. Another fascist route into power was to follow in the baggage train of a victorious fascist army. But this happened far less often than one might expect. Mussolini’s hapless soldiers afforded him few opportunities to impose puppets elsewhere. Hitler enjoyed many such chances, but he usually put little faith in foreign fascists. Nazism, as a recipe for national unity and dynamism, was the last thing he wanted for a country he had conquered and occupied. It was the German Volk’s private pact with history, and Hitler had no intention of exporting it. Hitler was also, for much of the time, and contrary to popular legend, a pragmatic ruler with a keen practical sense. The local fascist parties would be far less useful to him for keeping conquered peoples in line than local traditional conservative elites. […] Hitler […] found it cheapest and simplest to leave Hungary unoccupied and under the rule of Admiral Horthy, who had governed the country along mostly traditional authoritarian lines since March 1, 1920. The German army entered Hungary only on March 22, 1944, when the Nazis suspected that Horthy was negotiating with the approaching Allied armies. Only in this final extremity, as Soviet troops entered Hungary, on October 16, 1944, did Hitler replace Horthy with the leader of the Hungarian Arrow-Cross movement, Ferenc Szálasi. Fascist Hungary was short-lived, for it was very soon overrun by the advancing Soviet armies. The Nazis did allow native fascists to take power in the client state of Croatia, for this was a new creation without ruling elites already in place, and, indeed, it was in the Italian zone of influence. In May 1941, when the German army overran and split up Yugoslavia, the pre-war terrorist-nationalist Ustaša and its longtime leader Ante Pavelić were permitted to take power in the newly independent state of Croatia. »

30. Paxton (2004), pp. 71-3. « The Greenshirts were a farmers’ movement in northwestern France in the 1930s, overtly fascist at least in its early days, which succeeded in sweeping some embittered farmers into direct action, but failed to construct a permanent movement or to spread outside the Catholic northwest to become a truly national contender. It is important to investigate rural fascism in France, since it was among farmers that Italian and German fascisms first successfully implanted themselves. […] There was […] a space in France that superficially resembled the opportunities offered to direct action by Italian Fascists in the Po Valley: in the summers of 1936 and 1937, when massive strikes of farm laborers on the big farms of the northern plains of France at crucial moments — thinning the sugar beets, harvesting the beets and wheat — threw farm owners into panic. The Greenshirts organized volunteers to carry out the harvest, recalling the Blackshirts’ rescue of Po Valley farmers. […] Direct action by Dorgères’s harvest volunteers led nowhere, however, and these tiny groups that bore a family resemblance to Mussolini’s squadristi never became a de facto local power in France. A major reason for this was that the French state dealt much more aggressively than the Italian one with any threat to the harvest. Even Léon Blum’s Popular Front sent the gendarmes instantly whenever farmworkers went out on strike at harvest time. […] [O]ver the course of the 1930s, the powerful French conservative farm organizations held their own much better than in Schleswig-Holstein. They organized successful cooperatives and supplied essential services, while the Greenshirts offered only a vent for anger. […] The power of entrenched conservative farm organizations like the FNEA and the mighty cooperative movement based at Landerneau in Brittany was such that the Greenshirts found little space available. […] As an essentially ruralist agitator, [Dorgères] tended to see urban shopkeepers as part of the enemy rather than as potential alliance partners in a fully developed fascism. Still another reason for Dorgères’s failure was that large areas of rural France were closed to the Greenshirts by long-standing attachment to the traditions of the French Revolution, which had given French peasants full title to their little plots of land. While peasants of republican southern and southwestern France could become violently angry, their radicalism was channeled away from fascism by the French Communist Party, which was rather successful among French small farmers of traditionally Left-leaning regions. »

31. Bouillon (1980), p. 125 (citant Ernst Niekish, cité par C. Bloch, La nuit des longs couteaux, Julliard éd., p. 43). « ...Ce « Lumpenproletariat » se laissait exciter contre les couches ouvrières qui avaient encore une conscience de classe, parce qu’elles se considéraient comme un prolétariat exploité, contre les partis prolétariens, contre les syndicats et leurs dirigeants. Hitler saisit la balle au bond. Quand il promettait pour midi une soupe gratuite et pour le soir une chope de bière gratis, il lui était loisible de remplir ses colonnes d’assomeurs avec ces prolétaires en guenilles ; il trouvait ici autant de clients qu’il en voulait. »

32. Paxton (2004), p. 84. Pour Alfred Rosenberg, le principal théoricien du Parti National-Socialiste, « il n’y a pas de ‘loi en tant que telle’ ».

33. Bouillon (1980), p. 100 ; Hoare (1963), p. 106. Barrot (1979), p. 27. « Les idéologies fasciste et antifasciste sont chacunes un fourre-tout où l’on met ce qui convient aux intérêts momentanés et fondamentaux du capital. […] [C]haque fois que l’on crie « Le fascisme ne passera pas! », non seulement il passe toujours, mais au milieu de péripéties grotesques où la démarcation entre fascisme et non-fascisme suit une ligne sans cesse mouvante. La gauche française dénonça le danger « fasciste » après le 13 mai 1958, mais le secrétaire général de la S.F.I.O. collabora à la rédaction de la Constitution de la Ve République. »

34. Riley (2004), p. 140.

35. Bouillon (1980), p. 167.

36. Lee (2000), pp. 94-7. « Like [Oswald] Spengler, [Francis Parker] Yockey was a severe critic of parliamentary democracy and other nineteenth-century political forms traceable to the French Revolution. Popular elections entailed « the lowering of everything human to the level of the least valuable human beings, » said Yockey, who dismissed the « idea of basing political power on the masses of the population [as] a mere cover for unhampered looting by the financier. » He equated liberalism with weakness, calling it « an escape from hardness into softness, from masculinity into feminity, from History to herd-grazing, from reality to herbivorous dreams, from Destiny into Happiness. » » ; Bouillon (1980) cite Moeller van den Bruck, référence des Nazis, en p. 155. « Le libéralisme a existé de tous temps. Il est basé sur le désir qu’ont tous les hommes d’avoir une personnalité, même s’ils n’en ont point. Chaque homme qui ne se sent plus membre d’une communauté est, d’une façon ou d’une autre, un libéral. »

37. Günther Hartung, « Sur la littérature fasciste allemande », in Le fascisme hitlérien, études actuelles – Recherches Internationales à la lumière du marxisme, n°69-70 (4/1971 – 1/1972), pp. 163-6. Paxton (2004), pp. 84-5. « For some, fascist violence was more than useful: it was beautiful. Some war veterans and intellectuals (Marinetti and Ernst Jünger were both) indulged in the aesthetics of violence. Violence often appealed to men too young to have known it in 1914-18 and who felt cheated of their war. It appealed to some women, too. »

38. Snider (2020), p. 325. « [Julius] Evola is generally considered to be part of a philosophical school known as « Traditionalism. » This movement has its origins in the late 1920s. […] Traditionalism incorporated aspects of the « perennial philosophy, » which held that all religions shared a common origin in a single perennial (or primordial) tradition that had been lost over the years. […] For Evola, the source of this faith was the Vedic traditions that would inform Hinduism. Evola would later reject both fascism and Nazism on the basis of their « plebeian culture, » i.e. the shameless pandering to the working classes that Hitler and Mussolini engaged in. He believed that the proper social order would be loosely based upon the traditional Indian caste system, but with the Kshatriya (aristocratic warriors) caste at the pinnacle of the system. » Sur les liens d’Evola avec les Nazis, p. 151. « When Evola first began to make inroads with the Nazi party, he found early support from the Herrenklub (Gentleman’s Club), a powerful political group composed of leading industrialist and ultra conservative politicians that had facilitated the Nazi party’s rise to power. Luminaries included Fritz Thyssen, Friedrich Flick and Franz von Papen, the German chancellor from 1932 until 1934 who played such a crucial role in Hitler’s rise. »

39. Hoare (1963), p. 108. « When Achille Ratti, the cardinal of Milan who had blessed Fascist banners in the cathedral itself, was elected Pope as Pius XI in February 1922, the support of the Church for Fascism became inevitable. »

40. Les ouvrages suivants sont à la fois complémentaires et critiques de la littérature sur le sujet des Nazis et de l’occulte : Nicholas Goodrick-Clarke (2004, première édition 1985), The Occult Roots of Nazism ; Peter Levenda (1995), Unholy Alliance – A History of Nazi Involvement with the Occult ; Stephen E. Flowers (2022), The Occult in National Socialism: The Symbolic, Scientific, and Magical Influences on the Third Reich. Le ‘flirt’ du paganisme italien➤ avec le fascisme n’a pas survécu aux accords du Latran.

41. Victor Klemperer, « La langue du 3e Reich (L.T.I.) », in Le fascisme hitlérien, études actuelles – Recherches Internationales à la lumière du marxisme, n°69-70 (4/1971 – 1/1972), pp. 199-205. « [E]n tant que langue de la foi, [la langue du Troisième Reich (Lingua Tertii Imperii)] s’appuie étroitement sur le christianisme, et plus exactement : sur le catholicisme. Cela, bien que le national-socialisme combatte le christianisme dès le début, et précisément l’Eglise catholique […]. »

42. Goodrick-Clarke (2004), pp. 51-5.

43. Reginald H. Phelps, « Hitler and the Deutsche Arbeiterpartei », The American Historical Review, Vol. 68, No. 4 (Jul., 1963).

44. Goodrick-Clarke (2004), pp. 37, 41-4.